Biotopverbund

Allgemeines | Planung | Umsetzung | Planwerke

Verbinden, was zusammen gehört

Das immer stärker zum Vorschein tretende Artensterben und der damit verbundene Verlust an Biodiversität gehören zu den drängendsten Problemstellungen unserer Zeit. Viele Tier- und Pflanzenarten in Baden-Württemberg verzeichnen abnehmende Bestände oder sind mittlerweile als gefährdet eingestuft.

Dieser Rückgang steht in direktem Zusammenhang mit dem Rückgang der Lebensraumdiversität und der Vernetzung von Lebensräumen.

Die negativen Auswirkungen auf unser Ökosystem und damit auf unsere Lebensgrundlage sind längst auch jenseits des Naturschutzes auf der Agenda vieler Diskussionen und damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Im Jahr 2019 gab das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ den Anstoß für einen Dialog zwischen den Bündnispartnern des Volksbegehrens, den landwirtschaftlichen Verbänden wie auch der Landesregierung Baden-Württembergs. Ergebnis dieses Dialogs war zunächst ein Eckpunktepapier, dessen Inhalte dann im Zuge einer Novellierung in das Naturschutzgesetz (NatSchG) und in das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) einflossen.

Auf dieser Basis konnten 2020 in allen Landkreisen Baden-Württembergs Biotopverbundmanager bei den Landschaftserhaltungsverbänden bzw. Unteren Naturschutzbehörden eingestellt werden, um die Biotopverbundplanungen in den Gemeinden gemeinsam mit diesen zu forcieren, zu koordinieren und zu begleiten und später in die Umsetzung zu bringen.

Ziel ist und muss es sein, langfristig tragfähige und gut abgestimmte Planwerke zu schaffen, bei welchen die spätere Umsetzung klar im Vordergrund steht.

Dies und die Umsetzung selbst können nur über die enge und konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten wie u. a. Land, Kommunen, Landwirten, Naturschutzverbänden und Privatpersonen gelingen. Nur so lässt sich das gesteckte Ziel - die Stärkung der Biodiversität - erreichen.

Wenden Sie sich bei Fragen zum Biotopverbund im Kreis Konstanz wie auch zu den Fördermöglichkeiten von Biotopverbundmaßnahmen gerne an mich:

Sven Gebhart

Biotopverbundmanager

Landschaftserhaltungsverband

Konstanz e.V.

Winterspürer Straße 25

78333 Stockach

T. 07771 / 91 86 703

M. 0175 / 57 06 062

E.

Download:

Die Biotopverbundplanung

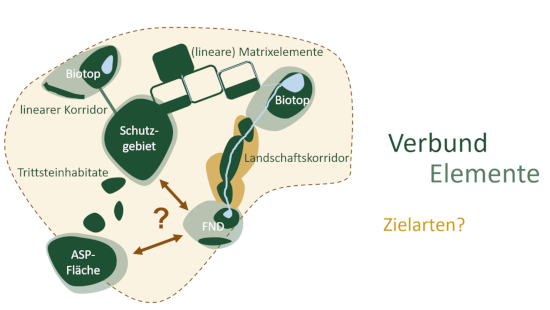

Die Biotopverbundplanung ist die Grundlage für die Umsetzung von Verbundmaßnahmen im Kreis. Anhand der Planung lassen sich zielgerichtet und nachvollziehbar Maßnahmen ins Werk setzen, um die Biodiversität wie auch die kulturlandschaftliche Vielfalt zu stärken und zu sichern. Auf Basis der Fachpläne "Biotopverbund Offenland", "Biotopverbund Gewässerlandschaften" und der Feldvogelkulisse konkretisieren qualifizierte Planungsbüros bestehende Habitatstrukturen und Verbindungselemente in der Landschaft und erarbeiten Maßnahmen zu deren Entwicklung und Erhalt.

Der Biotopverbund Offenland

Der Biotopverbund im Gesetz

Welche Ziele werden über den Biotopverbund verfolgt?

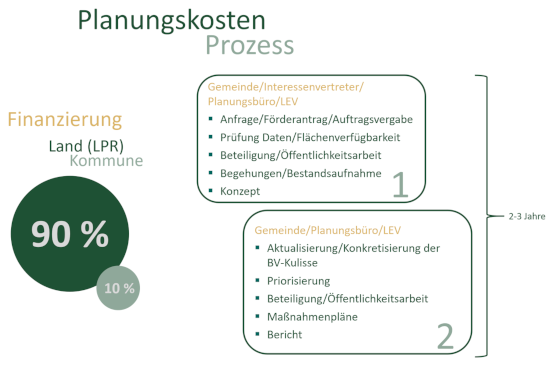

Welche Fördermöglichkeiten bestehen für die Planung?

Wie kann ich mich im Rahmen der Planung einbringen?

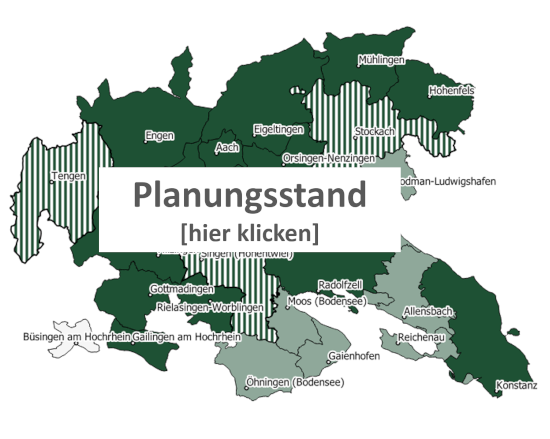

Wie ist der aktuelle Planungsstand im Kreis Konstanz?

Wo finde ich weitere Informationen zum Biotopverbund?

Umsetzung des Biotopverbunds

Die Umsetzung der in den Biotopverbundplanungen dargestellten Maßnahmenvorschlägen kann grundsätzlich über viele verschiedene Kanäle erfolgen. In erster Linie sind in diesem Bezug sicherlich die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) des Landes Baden-Württemberg, das Agrarförderprogramm FAKT II wie auch die Ökoregelungen der Agrarförderung zu nennen. Daneben bestehen aber weitere Möglichkeiten wie beispielsweise die Umsetzung über Stiftungsprojekte, Ausgleichs-/Ersatz und Ökokontomaßnahmen, Pachtvertragsauflagen und Maßnahmen, die im Rahmen der Flurneuordnung umgesetzt werden können. Letztendlich aber werden all diese Kanäle über eine gemeinsame Planung und das gemeinsame Ziel der Biodiversitätsstärkung verbunden.

Um die Einsichtnahme in die Planwerke wie auch die Umsetzung und deren Nachvollziehbarkeit möglichst umfassend gewährleisten zu können, finden Sie untenstehend alle relevanten Daten und Informationen zu den Planungen zusammengefasst. Es kann losgehen!

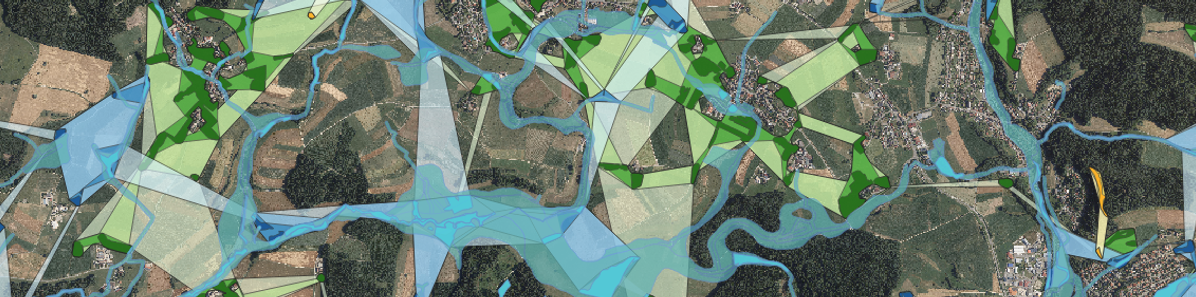

Der Biotopverbund im Landkreis Konstanz

Über unseren Kartenviewer steht Ihnen eine kreisweite Übersicht der geplanten Maßnahmenvorschläge für den Biotopverbund zur Verfügung.

Detailliertere Informationen finden Sie in den herunterladbaren Dokumenten zu den Plaungen der einzelnen Kommunen im folgenden Abschnitt „Biotopverbundplanungen“.

Biotopverbundplanungen

Die Einzelplanungen der Kommunen in alphabetischer Anordnung zum Herunterladen und zur Einsicht.

Zum Herunterladen klicken Sie bitte einfach auf das betreffende Kartenbild.

Orsingen-Nenzingen

Planungsendfassung 03/2024

Inhalt Downloadpaket:

- Maßnahmenplan

- Erläuterungsbericht